主编温静导读:从2017年1月1日,客户端正式上线,到2024年1月1日,四川观察迎来了七周岁生日,焕新上线的客户端7.0的版本引入AI新“引擎”,致力于成为用户生活服务全链路平台。7年时间,四川观察构建起涵盖客户端、抖音、快手、微博、B站、视频号、小红书等在内的全媒体矩阵,全网用户超1.4亿。今天的四川观察秉承“构建品牌型新媒体”的发展理念,通过内容运营创新、管理机制改革以及社会资源拓展,实现事业与产业的长效协同发展。

作为四川广播电视台打造的新媒体旗舰平台,《四川观察》构建起涵盖新闻客户端、抖音、快手、微博、B站、视频号、小红书等在内的全媒体矩阵,全网用户超1.4亿,先后多次获得国家广电总局媒体融合先导单位、成长项目、新闻品牌,获得“2023中国应用新闻传播十大创新案例”等荣誉,入选全国十大省市级新闻客户端,成为全国省级媒体融合发展的排头兵。

随着媒体融合不断向纵深推进,如何增强自我造血功能,提升市场竞争能力,成为主流媒体实现持久发展亟待解决的问题。《四川观察》秉承“构建品牌型新媒体”的发展理念,通过内容运营创新、管理机制改革以及社会资源拓展,不断发掘广电新媒体的价值延展空间,为主流媒体如何在融合转型过程中实现事业与产业的长效协同发展提供了实践指引。

1

以全链路内容供应奠定品牌价值基石

主流媒体打造新媒体平台必须依靠持续产出的优质内容来吸引用户、留住用户。《四川观察》凭借其全媒体传播矩阵的优势布局,在主线产品、运营产品、定制产品上齐头并进,形成内容供应的闭环链路,实现媒体内容价值的最大限度开发。

一是通过主题主线产品的创新表达凝聚人心。《四川观察》近年来围绕重大主题,深挖看点、抢抓热点,巧寻落点,打造出一批“爆款”产品。如在“精准扶贫”理念首次提出十周年之际,四川观察联合央视湖南总站和湖南卫视,共同发起“从脱贫攻坚到乡村振兴”特别节目,联动四川凉山的“悬崖村”和“精准扶贫首提地”十八洞村,开展凉山火把节、湘西赶秋节联动直播,共话中国曾经最有名的两个“贫困村”的乡村振兴故事。2023年6月,在总书记来川视察一周年之际,推出创意竖屏短视频《苏东坡的瞬息全宇宙》,创新运用了AI(人工智能)绘画技术,以今古对话的故事形式展现了东坡文化对现代人的启迪。《四川观察》通过打造龙头产品形成“破圈”效应,让正能量产生大流量,有效提升自身的品牌内涵。

二是通过多渠道产品的差异化运营连接用户。《四川观察》以“直播+短视频+社交”为重点,针对不同渠道或平台展开差异化运营,从不同维度满足用户需求。在移动直播方面,《四川观察》紧跟各类正能量网络热点事件,2023年,执行直播超950场,其中,自主策划直播超250场。在短视频生产上,《四川观察》围绕“全国两会”“成都大运会”“首届金熊猫奖”等重要节点打造热点产品。在社交话题运营上,2023年全国两会期间《四川观察》微博共计12个两会相关话题登上全国热搜,28个两会相关话题登上同城热搜,全网累计阅读量超21亿。

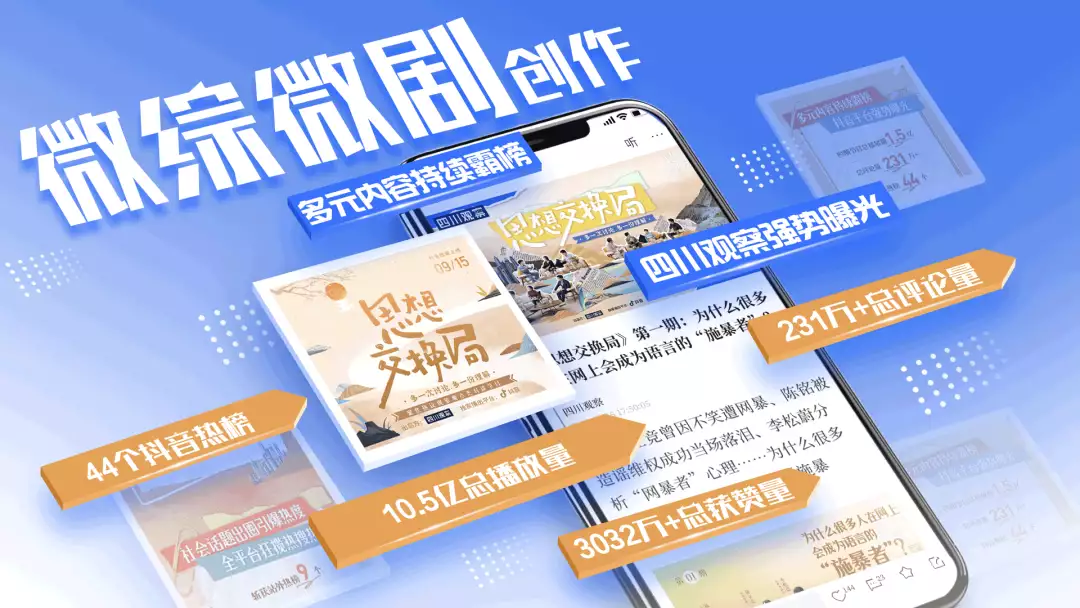

三是通过定制化产品的精准传播拓展资源。2023年9月,《四川观察》在抖音平台独家推出观点对谈类节目《思想交换局》,邀请社会学家李银河、作家洪晃、媒体人易立竞等专家名人,围绕网络暴力、性别议题等热点话题展开探讨,共有超过50个话题登上抖音和微博的热搜热榜。《四川观察》通过原创内容生产以及与互联网平台的内容联动,在链接更多的社会及平台资源的同时,还能够赋能区域社会经济发展。如《四川观察》与搜狐视频联合推出微综艺《暑与我们的夏天2》,采用“综艺+直播”的形式,邀请6位95后青年演员、歌手带领用户探寻川西之美,有效带动了当地的文旅经济发展。

2

以市场化机制改革激活品牌发展动能

主流媒体打造新媒体平台必须把社会效益放在首位,但如何实现社会效益和经济效益相统一,以经济效益反哺社会效益,持续良性健康发展,是所有主流媒体面临的难题。《四川观察》在2022年初进行公司制改革,在全国率先通过市场化手段运营新媒体平台,极大地激活了自身的发展动能。

一是采用扁平化的管理机制增强企业运行活力。四川广播电视台给予《四川观察》充分的发展自主权,在把控媒体内容和导向以及营业收入和利润的基础上,将人权、事权、财权全部下放,2022年全年立项商业项目约470个,实现营收利润总额超目标6倍。另一方面,转企改制之后的《四川观察》遵循互联网思维,下设“平台运营中心”“商务运营中心”“技术中心”三大业务中心,通过彼此间的业务融合,增强了生产、管理与经营流程的可见性,提升了内容、商业与品牌间的资源转化效率。2023年公司新媒体营收突破1亿元。

二是健全人事激励与保障机制盘活企业人才存量。《四川观察》采用OKR(目标与关键成果法)帮助团队和个人设定明确的目标并实现公司年度经营目标,保障不同团队拥有专属的薪酬体系。同时设立项目绩效奖、超目标绩效奖、重大项目激励奖、突出贡献奖与超利润激励奖等多种激励机制,确保人才多劳多得、优劳优得。此外,《四川观察》还通过打造“观观学院”这一人才培养与交流IP,从新媒体运营、互联网传播、整合营销等方面为人才赋能。上述市场化机制改革吸引了大批优秀人才,截至2023年12月,《四川观察》团队已有近200人,平均年龄只有28岁。

3

以全业态服务拓展提升品牌造血能力

《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》明确指出,主流媒体应探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式,创新媒体投融资政策,增强自我造血机能。《四川观察》依托全媒体传播矩阵,围绕在地化策略拓展服务资源,不断探寻产业经营新的增长点。

一是深耕“新闻+服务”扩大产业延展。一方面,《四川观察》发挥广电新媒体的公信力影响力,集纳四川本地的政务、文化与社会服务资源,在客户端开辟“阳光政务”“天府艺展”等服务平台,满足用户在衣食住行及文化消费上的服务需求,不仅推动了区域社会治理,还能够赋能媒体产业的发展。如《四川观察》联动四川省21个市(州)演出展览机构、演出剧院团,搭建四川文化文艺演出展览信息权威发布平台——“天府艺展”,它集展演信息发布、分类检索、宣传报道、交流互动四大功能为一体;未来,还将进一步通过接入联合剧目开发、演唱会落地等项目资源,探索文娱、影视、演艺合作新玩法,助力《四川观察》入局演艺产业。

二是立足“全案营销”吸纳精品合作。《四川观察》通过三大业务中心的相互协作,可以为政府和企业提供包括“创意策划+全媒体整合传播+活动执行+效果评估”在内的互联网全案营销,进而吸纳与四川广电量级相符合的精品合作方。如《四川观察》围绕三星堆新馆开馆这一热点事件,与国内知名酒业合作策划推出系列直播活动,聚焦三星堆文创产品与文物背后的故事,直播观看量及话题阅读量总计超千万,创收近百万。

三是加强国际传播实现双向驱动。2023年,《四川观察》启动了“熊猫眼”(panda eyes)全球传播计划,通过组建专业的国际传播运营团队,搭建了超50个账号,超270万粉丝的“熊猫眼”海外账号矩阵,用户遍及全球30多个国家、地区。此外,四川卫视制作、“熊猫眼”海外账号矩阵运营的国际传播精品节目《熊猫观察》,向国际社会展示大美四川、文化中国。该节目是全国首档中英双语虚实结合杂志类节目,创作推出了国内首位动物形象虚拟主播,在全国首次实现了虚拟主播户外节目录制。《四川观察》通过多元化的产业经营反哺媒体内容生产与运营活力,进而为讲述中国故事,传播中国声音打下坚实的物质基础,通过新闻事业与媒体产业的双向驱动,彰显主流媒体在全媒体时代的主体责任。

4

结语

《四川观察》将内容产品、传播渠道的全链路供应作为媒体经营的基础能源,通过管理机制的市场化改革充分释放组织运行活力,进而打造出以“媒体+服务”为导向的互联网全案营销服务体系,不断拓展媒体产业的经营边界,为深度融合背景下主流媒体如何提升“持续造血”能力提供了有益经验。

(作者朱天是四川大学传媒研究中心主任 文新学院教授、博士生导师,白迎港是四川大学广播电视学专业博士生)